○東秩父村特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成31年2月15日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、保護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、就学のため必要な経費(以下「就学奨励費」という。)について一部を補助することとし、もって特別支援教育の振興に資することを目的とする。

(1) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。

(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号の規定により、文部科学大臣が定める算定方式の例により算定した保護者の属する世帯の収入の額をいう。

(3) 需要額 前年12月末日の生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。

(対象者)

第3条 就学奨励費の支給対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 東秩父村立小・中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童又は生徒の保護者

(2) 特別支援学級へ就学する児童又は生徒の保護者

(3) 弱視、難聴、言語障害等の児童又は生徒で、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により、障害に応じた特別の指導を受ける児童又は生徒の保護者

(1) 生活保護法第12条の規定による生活扶助又は同法第13条の規定による教育扶助が行われている者

(2) 東秩父村就学援助費支給要綱(平成29年教育委員会告示第3号)に基づき、要保護及び準要保護に認定されている者

(3) 前年の収入額が需要額の2.5倍以上の者

(支給対象費目及び支給額の決定)

第4条 就学奨励費の支給対象費目及び支給額は別表のとおりとする。ただし、支給額は、毎年度国が定める特別支援教育就学奨励費補助金(小学校及び中学校分)の示す単価を限度額とする。

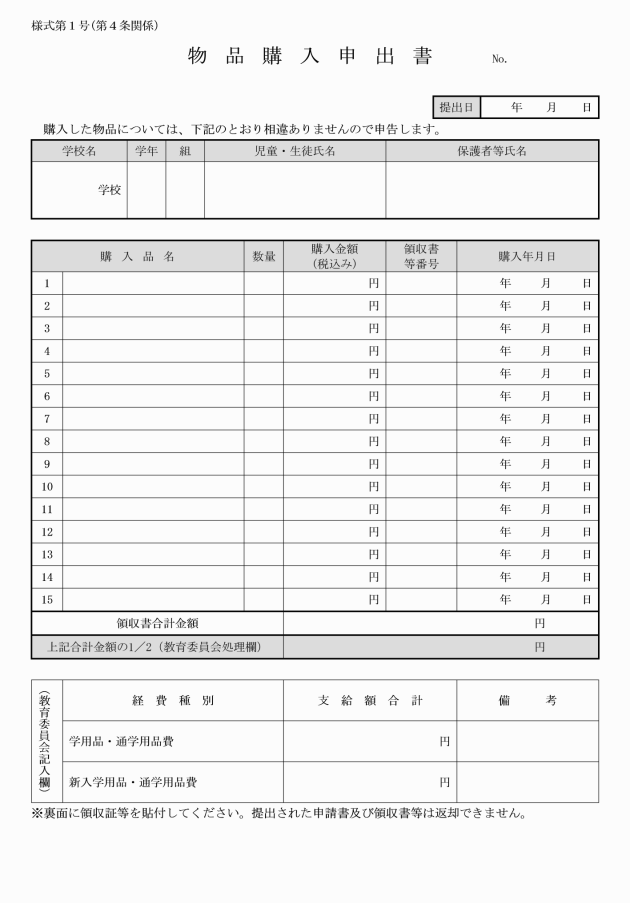

2 次に掲げる支給対象費目については、物品購入申出書(様式第1号)に保護者が購入した学用品費等に係るレシートその他の領収書等を貼付のうえ、児童又は生徒が在籍する学校長(以下「学校長」という。)を経由して、東秩父村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(1) 学用品・通学用品購入費

(2) 新入学児童生徒用品・通学用品購入費

3 教育委員会は、前項による確認のほか、支給対象費目について学校長に確認を行い、就学奨励費の支給額を決定する。

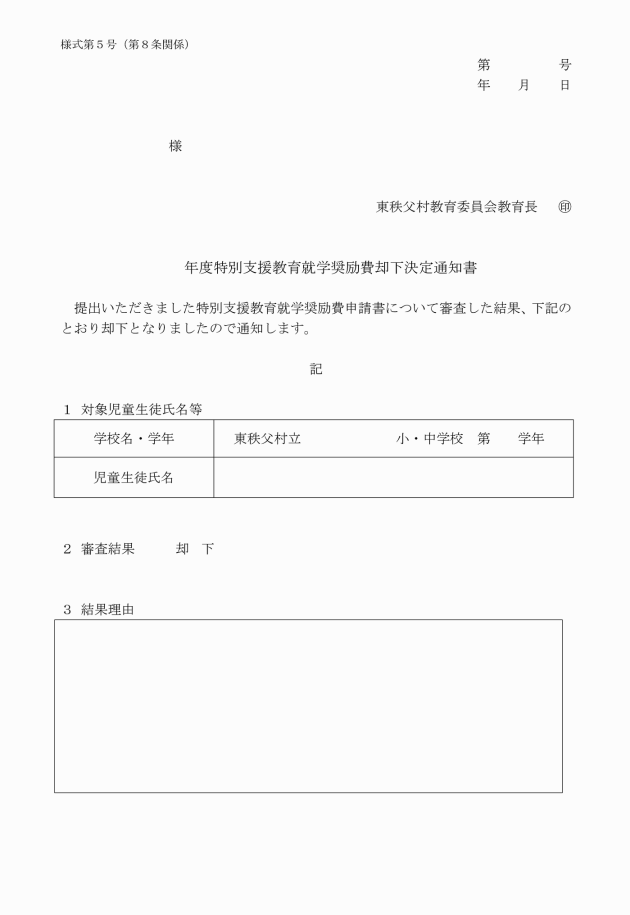

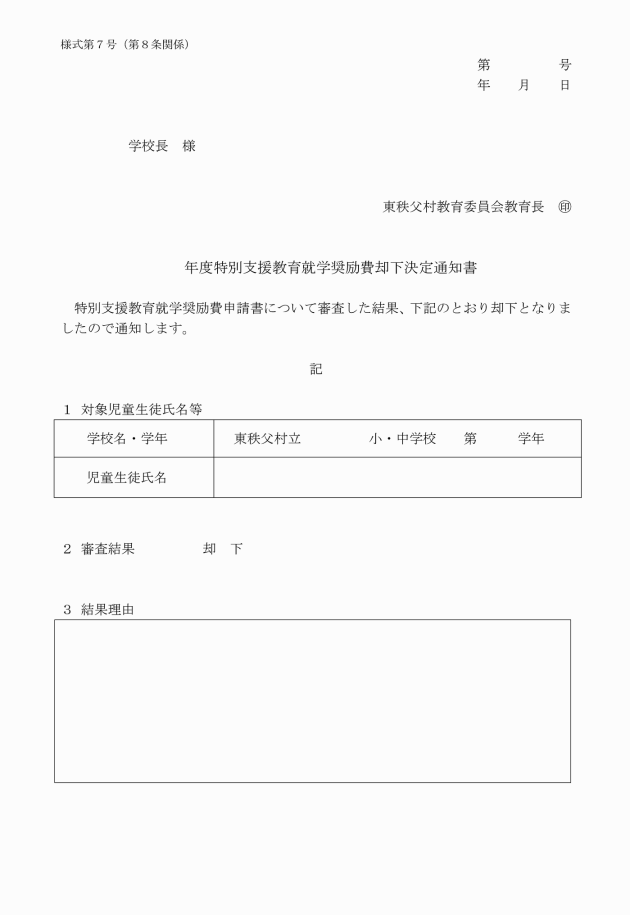

(申請)

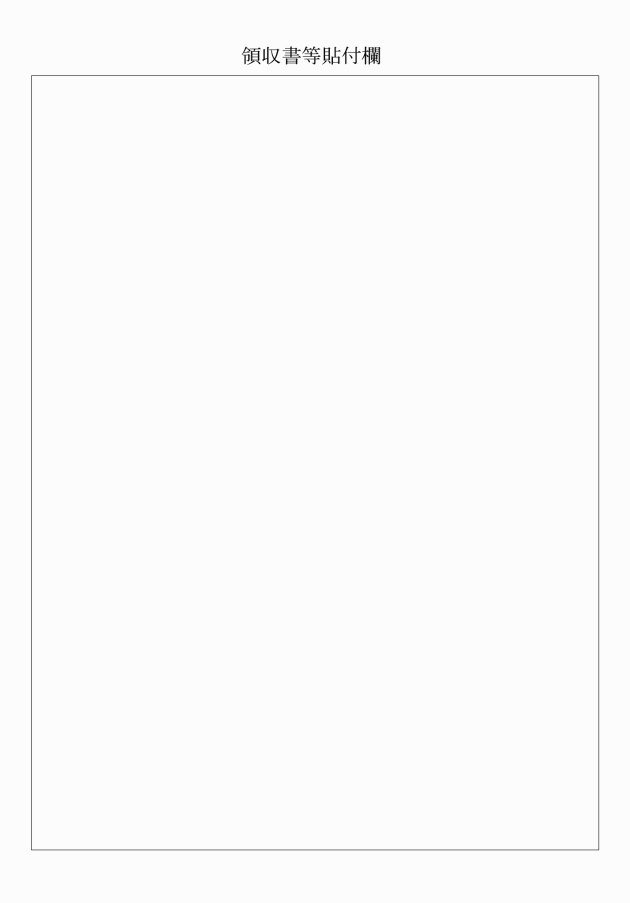

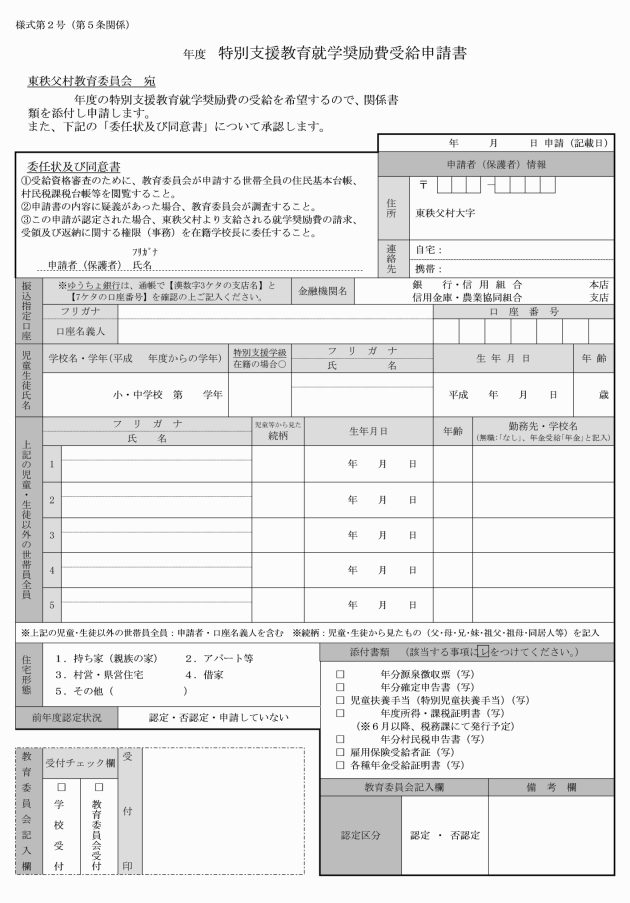

第5条 就学奨励費の認定を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類について、学校長を経由して教育委員会に提出するものとする。

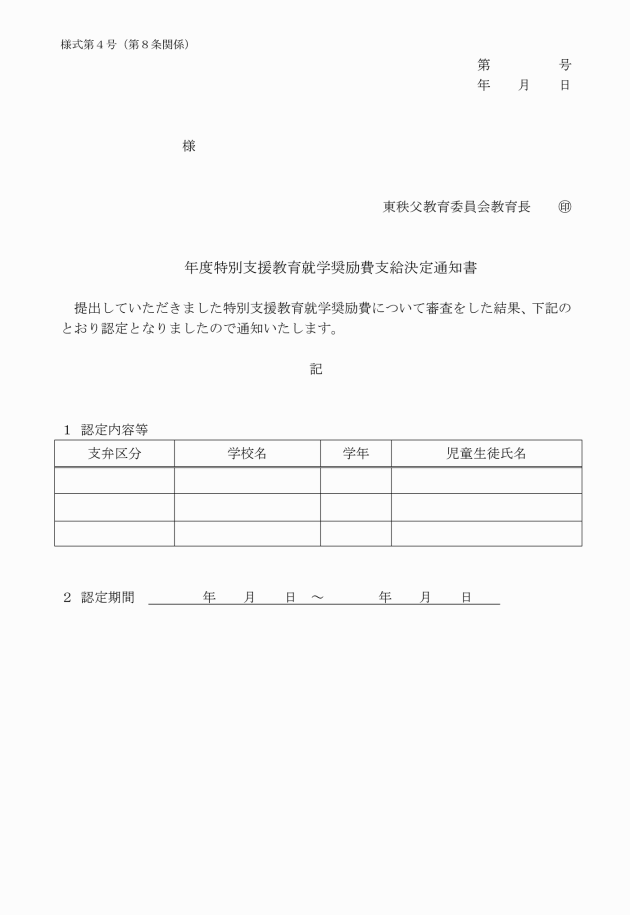

(1) 特別支援教育就学奨励費申請書(様式第2号)

(2) 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第3号)

2 年度の途中で特別支援学級へ入級する児童又は生徒の保護者は、速やかに前項に掲げる書類を、学校長を経由して教育委員会に提出するものとする。

(1) 収入額が需要額の1.5倍未満の保護者 Ⅰ段階

(2) 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の保護者 Ⅱ段階

(3) 収入額が需要額の2.5倍以上の保護者 Ⅲ段階

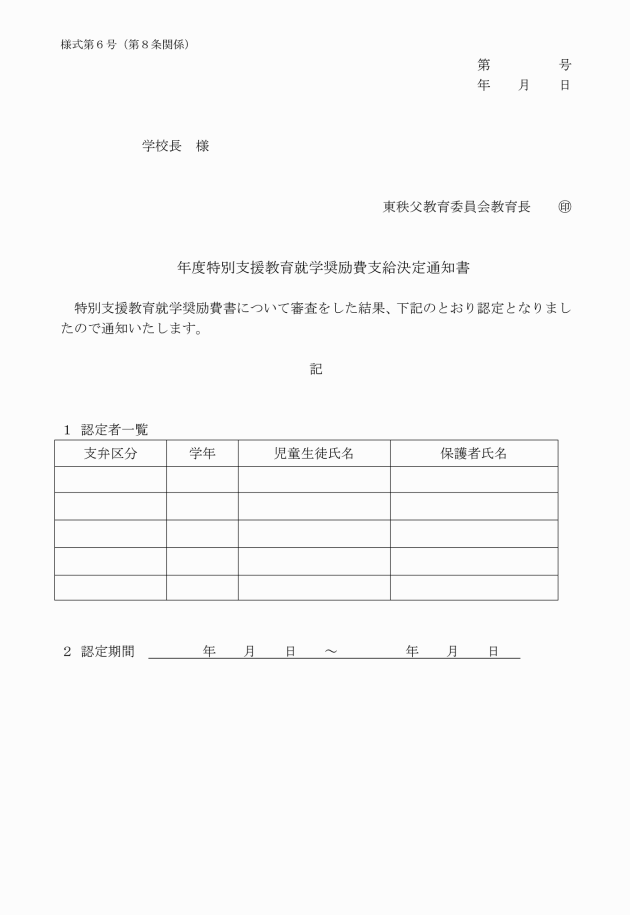

(認定の期間)

第7条 前条により支弁区分の決定を受けた者(以下「被認定者」という。)が就学奨励費を受けることができる期間(以下「認定期間」という。)は、年度当初の申請にあっては4月1日から認定したものとし、当該年度の3月末日までとする。

2 年度の途中で特別支援学級へ入級する児童又は生徒で認定された被認定者の認定期間は、特別支援学級への入級年月日を認定開始日とする。

(支給方法)

第9条 被認定者の就学奨励費は、被認定者があらかじめ届け出た預金口座に振り込むことにより支給する。

(1) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき

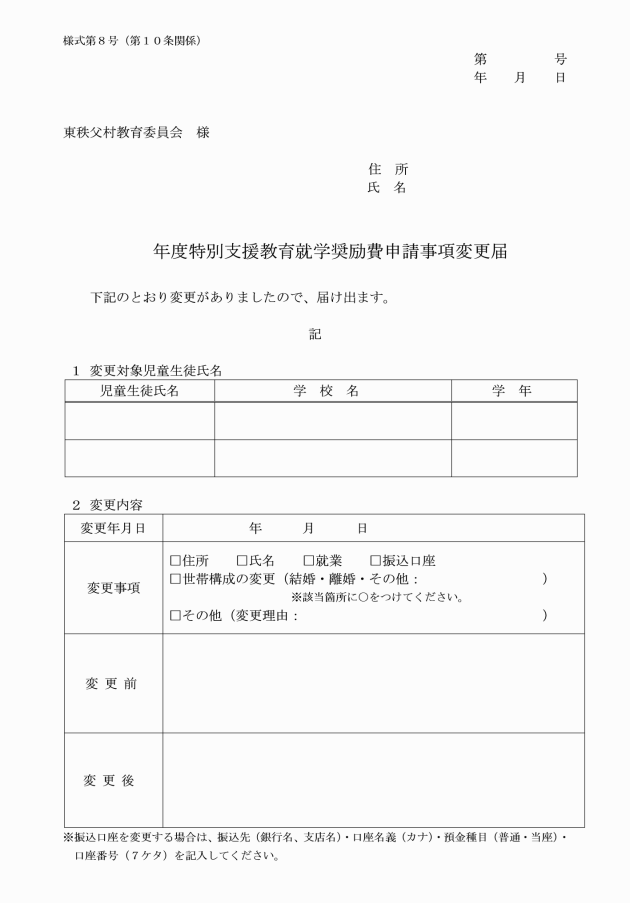

(2) 被認定者及び児童生徒の住所及び氏名に変更があったとき

(3) 世帯の状況に変更があったとき

(4) 前3号のほか、申請書の記載内容に変更が生じたとき

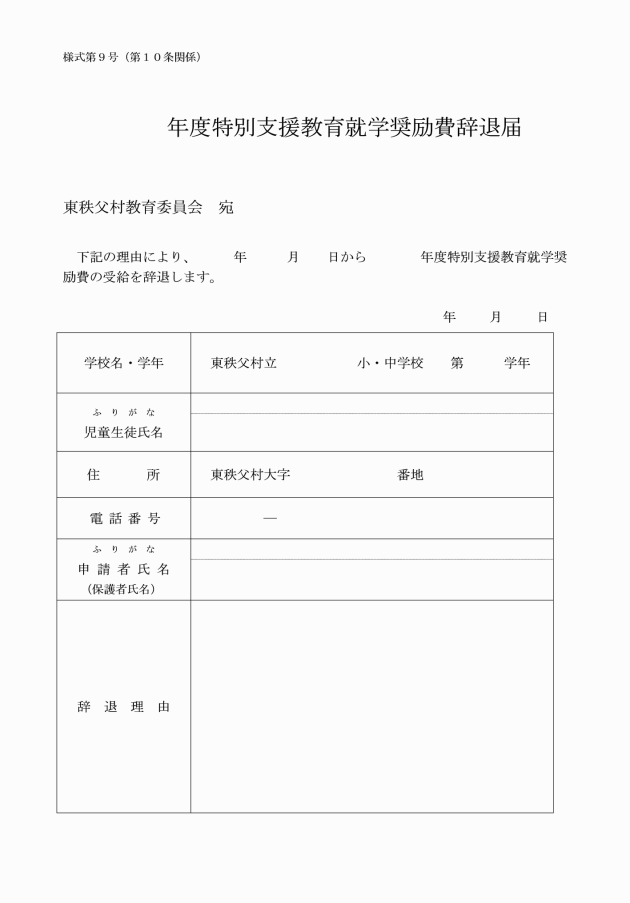

2 被認定者は、就学奨励費の支給を辞退しようとするときは、特別支援教育就学奨励費辞退届(様式第9号)を教育委員会へ提出しなければならない。

(認定の取消し)

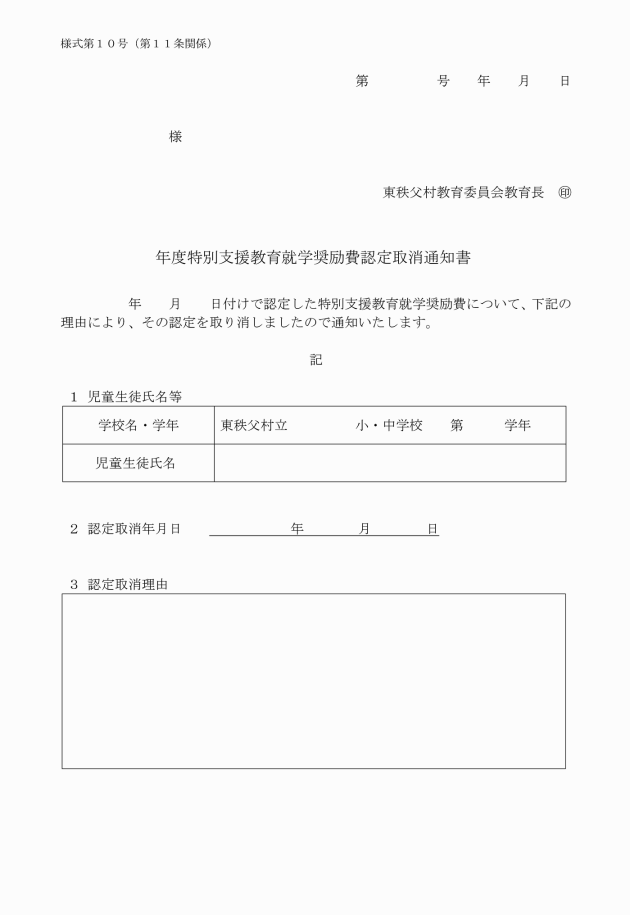

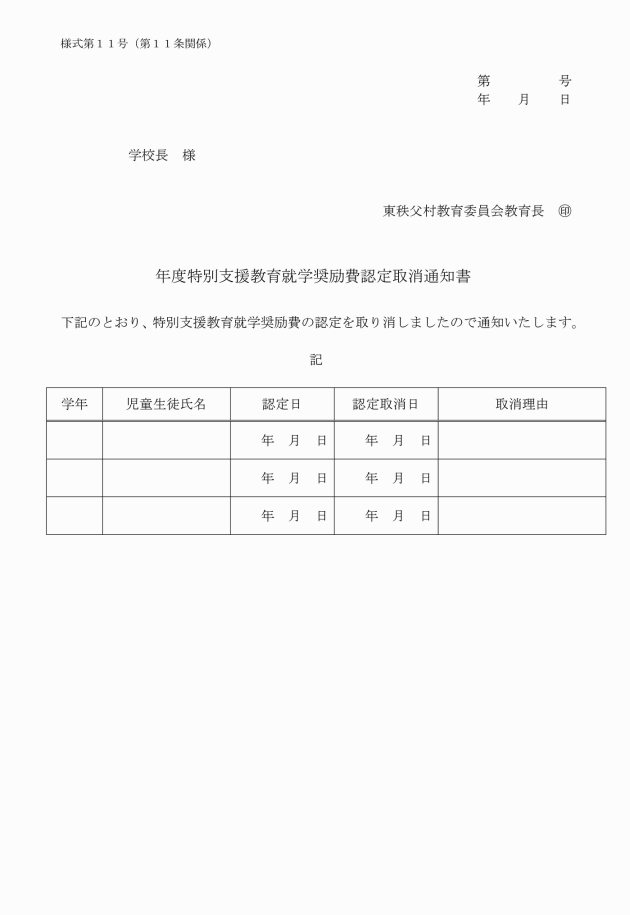

第11条 教育委員会は、被認定者が次の各号のいずれかに該当したときは、認定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項に規定する要件を欠いたとき

(2) 不正な手段又は虚偽の申請により、就学奨励費の支給を受けたとき

(3) 正当な理由がなく、就学奨励費を他の用途に流用したことが判明したとき

(就学奨励費の返還)

第12条 被認定者は、前条の規定に基づき、教育委員会からすでに支給されている就学奨励費の全部又は一部の返還通知を受けたときは、定められた手続きにより、速やかに返還しなければならない。

(書類の整理保存)

第13条 就学奨励費事務に関する書類は、当該就学奨励費支給完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和2年3月19日教委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月23日教委告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日教委告示第3号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年4月26日教委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和7年4月1日教委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

支給費目 | 支弁区分 | 内容 | 支給額 |

学用品・通学用品費 | 第Ⅰ段階及び第Ⅱ段階 | 支援学級就学者等が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 左記の実費の半額、下記は限度額 5,820円(小学校) 11,370円(中学校) |

校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 第Ⅰ段階及び第Ⅱ段階 | 支援学級就学者が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料 | 左記の実費の半額、下記は限度額 800円(小学校) 1,155円(中学校) |

校外活動費(宿泊を伴うもの) | 第Ⅰ段階及び第Ⅱ段階 | 支援学級就学者が学校行事として宿泊を伴う校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料 | 左記の実費の半額、下記は限度額 1,845円(小学校) 3,105円(中学校) |

新入学児童生徒学用品・通学用品費(学用品・通学用品購入費加算分) | 第Ⅰ段階及び第Ⅱ段階 | 新たに入学する支援学級就学者等が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 左記の実費の半額、下記は限度額 28,530円(小学校) 31,500円(中学校) |

体育実技用具費(学用品・通学用品購入費加算分) | 第Ⅰ段階及び第Ⅱ段階 | 中学校の体育(保健体育)の授業の実施に必要な体育実技用具で、当該授業を受ける生徒全員が個々に用意することとされているものの購入費(柔道) | 左記の実費の半額、下記は限度額 3,825円(中学校) |

拡大教材費(学用品・通学用品購入費加算分) | 第Ⅰ段階及び第Ⅱ段階 | 弱視の児童又は生徒が授業において使用する拡大教材の購入費 | 左記の実費の半額、下記は限度額 1冊あたり5,250円以内 ※ページ数(表紙を除く)×1ページ当たり単価(限度額42円)×1/2により算定する。 |

修学旅行費 | 第Ⅰ段階及び第Ⅱ段階 | 修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、衣料品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費及び旅行取扱料金 | 左記の実費の半額、下記は限度額 10,790円(小学校) 28,860円(中学校) |

オンライン学習通信費 | 第Ⅰ段階 | ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む) | 左記の実費の半額、下記は限度額 7,000円以内 |

学校給食費 | 第Ⅰ段階及び第Ⅱ段階 | 支援学級就学者等の学校給食費に要する費用 | 左記の実費の半額(給食費が日割りになる等の場合は別途算定を行う。) |

通学費 | 第Ⅰ段階、第Ⅱ段階及び第Ⅲ段階 | 通学に利用する交通機関の旅客運賃等 | 左記の実費の全額 |

職場実習交通費 | 第Ⅰ段階、第Ⅱ段階及び第Ⅲ段階 | 支援学級就学者(中学校の特別支援学級に就学する者に限る。)が職場実習に参加する場合の交通費 | 左記の実費の全額、支弁区分が第Ⅲ段階である場合1/2支給 |

交流及び共同学習交通費 | 第Ⅰ段階、第Ⅱ段階及び第Ⅲ段階 | 支援学級就学者等が交流及び共同学習に参加する場合の交通費 | 左記の実費の全額、支弁区分が第Ⅲ段階である場合1/2支給 |